はじめに

皆様お疲れ様です。

現役看護師にっと~です。

本日は「現役看護師が教える!看護計画ってなに?書き方や注意点について伝授!」というテーマでお話させていただきます。

特に看護計画でのその書き方や注意点について共有できればと思います。

以前に実習のことや、簡単に看護計画のこと、アセスメントのことなどもお伝えしておりますので、良ければそちらの方もご覧ください。

さて、本日は看護計画についてです。

- 「どう看護計画を立案したらいいかわからない」

- 「まず看護計画ってなに?」

等の疑問を解消できればと思っています。

皆様の参考になれれば幸いです。

では最後までみてくださいね~

看護計画とは?

まずは前回にもお話させていただきました内容のおさらいをさせていただきます。

看護計画とは、患者様が抱える看護問題について解決するために、看護師が立てる具体的な行動計画のことを指します。

看護計画は主に

- 長期目標

- 短期目標

- 看護問題

- O-P(観察点)

- T-P(ケア)

- E-P(指導)

上記6つに分けられます。

看護師がケアを行っていくにあたって、看護計画に実際行う内容が明記されていることが必要です。

看護業務はマルチタスクでもあり、一人では対応しきれないことが多々あります。

自分がいないと成り立たない看護は患者様にとっては混乱や不利益を生じる材料となる可能性があります。

看護はチームで行っていくもののため、全体で一つの目標に向かって統一した内容を行っていくために看護計画が必要となります。

また、チームメンバーは医療従事者のみではありません。

患者様もチームの一員です。

しっかりと看護計画に今後どのようなケアを行っていくかを明記し、患者様にもお伝え、同意をもらってケアを行っていく必要があります。

上記は意識をして、看護計画立案していけるようにしてくださいね。

書き方とその注意点

続いて看護計画の書き方と、その注意点についてです。

いつも用いている事例を使って一例を出せればと思います。

Aさん

自宅で独居生活。脱水に伴って脳梗塞を発症。

救急搬送され一命はとりとめたが、後遺症で右片麻痺が残る。

まず看護計画立案にあたり、目標の設定が大事となります。

主に長期目標、短期目標を設定します。

長期目標では、入院期間中や、ないし在宅生活で達成したい最終的な目標を記載します。

- 「脳梗塞の発症リスクを理解し、予防行動、管理ができる状態で退院できる」

- 「右片麻痺が軽減し、杖歩行できる状態で退院できる」

一例ですが上記などがあがってくるかなと思います。

短期目標では、入院期間やないし在宅生活で、長期目標を達成するために設定される、より具体的で達成可能な目標を記載します。

- 「2時間に1回200mlの補水ができる」

- 「杖でふらつくことなく5m歩くことができる」

一例ですが上記などがあがってくるかなと思います。

重要なのは、「患者様目線で目標設定する」ことです。

看護師目線だと一人よがりなものになってしまう可能性があるため、できれば看護計画はご本人様のニーズを取り入れるためにも一緒に考えましょう。

また、可能であれば数値等を入れるとより客観的な指標となります。

達成がどこまでできて、どこからできていないのか等を把握しやすくなるため、可能な限り数値で示す方が良いと思います。

次に問題点を記載します。

看護計画では#(シャープ)で表します。

1に近いほど優先度が高く、徐々に段階が下がっていく印象です。

一般的に#1は「生命にかかわる部分」、#が下がっていくにあたって徐々にマズローの5段階欲求が上がっていくイメージです。

上記事例では

#1 脱水に伴い、再度脳梗塞を発症する可能性がある

#2 脳梗塞に伴い、右片麻痺を生じており、ADL低下、廃用症候群を起こす可能性がある 等

が考えられると思います。

ただ、上記に関しては一般論であり、ここのご本人様の個別性が入ることで問題点も変わる可能性はあります。

マズローの5段階欲求を意識しながら、ご本人様と相談し、問題点を選定するのが好ましいです。

ぜひ意識して考えてみてください。

そのあとに記載していくのが、O-P(観察点)、T-P(看護ケア)、E-P(指導)となります。

O-P(観察点)、T-P(看護ケア)、E-P(指導)に関しては、疾患に伴う一般論が多く含まれるため、こちらは割愛します。

ただ患者様の個別性をメインで含み、チームメンバーで共有して対応するのは看護計画であり、O-P、T-P、E-Pです。

事例の患者様では、

飲水量や排尿もしっかり観察する必要があるでしょうし、飲水で再梗塞を予防できることの指導、指導方法をパンフレットを用いて行う等、個別性もいろいろ考えられます。

また趣味で盆栽などがあるとすれば、「巧緻性のリハビリ」なども上がってくるかもしれません。

患者様の生命を守りつつ、より有意義な生活をサポートできるように個別性を含めての看護計画を立案してくださいね。

症状別の看護計画の参考資料として

などもおすすめです。

また上記を踏まえつつ、看護計画を立案するうえで参考になる考え方があります。

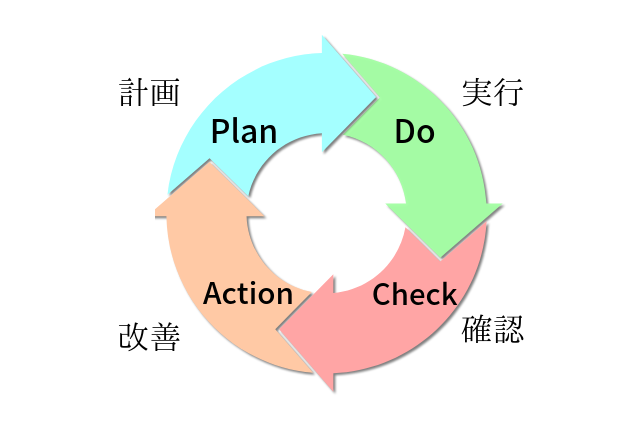

それは「PDCAサイクル」といいます。

PDCAサイクルとは

PDCAサイクルとは、

- P(Plan) 計画

- D(Do) 実行

- C(Check) 評価

- A(Acction) 改善

の上記4つのステップを繰り返すことで、業務改善、品質の向上を目指すフレームワークのことを指します。

看護計画でも上記の考え方は有用です。

まず、

- 患者様の意向を聞きながら看護計画を立案

- 看護計画の内容を実践

- 評価し、現状を理解する

- 今後目標達成するにはどのようにするべきか検討

看護計画でも上記のような段階を踏んで看護を行っていくことで、より患者様のためになる看護計画となります。

一度立案した看護計画を状況に合わせて都度変更していくことは、ご本人様の今後の生活のためになります。

一度立案した内容がすべてではありません。

状況や今後に希望する生活、活動にフォーカスを置いて計画を立案してみてくださいね。

まとめ

いかがだったでしょうか。

今回は「現役看護師が教える!看護計画ってなに?書き方や注意点について伝授!」というテーマでお話させていただきました。

主に今回は

- 看護計画について

- 看護計画の書き方、立案方法

- PDCAサイクルについて

等をお話させていただきました。

加えて個別性を含めることで、患者様のよりよい生活につながります。

是非患者様の今後の希望や生活、背景などを理解したうえで、看護計画に反映、その方の全体像を支援できる看護師が増えることを祈っています。

また看護学生さん向けの記事として

現役看護師が教える!看護計画ってなに?書き方や注意点について伝授!

看護学生必見!国家試験対策 ~勉強が苦手な僕が高得点で合格した勉強方法 3選~

などもありますので興味があれば、また覗いてみてくださいね。

では本日もありがとうございました。

お疲れ様でした~

※本記事にはアフィリエイトリンクが含まれています

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4b7c0d84.2d629d33.4b7c0d85.848da40c/?me_id=1213310&item_id=20459794&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F5435%2F9784796525435.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

コメント